カッコいいポーズの実習としてのイラストです。

ネットで見たガッチャマンのイラストからポーズをお借りしてきました。

奥の方のヨロイモグラゴキブリさんのポーズは「白鳥のジュン」のよく見る決めポーズです。しかしヨロイモグラゴキブリ氏に同じポーズをとらせると全く印象が変わります。描いてみて面白かったです。

カッコいいポーズの実習としてのイラストです。

ネットで見たガッチャマンのイラストからポーズをお借りしてきました。

奥の方のヨロイモグラゴキブリさんのポーズは「白鳥のジュン」のよく見る決めポーズです。しかしヨロイモグラゴキブリ氏に同じポーズをとらせると全く印象が変わります。描いてみて面白かったです。

クロゴキブリさんを巨大ロボットとして扱ったイラストです。

ゴキブリとかのムシには体に“節”があります。元からロボット感があるので違和感は少ないかなと思います。

このイラストでは「胸の部分」がリング状に個別に動くと想定してポーズを作ってみました。3段構成です。

全体的な状況としては特に元ネタはありません。しいていえば私のオリジナルです。

───────────────

今朝は重い荷物を運搬する作業をしました。

ラジオ日記的には「吹奏楽のひびき」をほぼ丸ごと聞けました。「現代の音楽」は途中まで聞きました。

夜からは「ニッポン時空旅」を聞こうと思います。

この文章を書いている今の時点では甲斐説宗さんの「ヴァイオリンとピアノのための音楽 ’67」を聞いています。ヴァイオリン演奏は甲斐史子さん。ネットの動画サイトです。

私の甲斐さんの音楽への印象って、思い切った抽象性みたいなところに置いてあったのですが、この曲ではかなり衝動的なくだりもあります。ピアノとヴァイオリンが絡み合う、ねじれ合うという感じではないかと思います。

抽象といえば、つい最近にネットの動画サイトにアップロードされた、作曲家同士の対談。西村朗さんと久石譲さんのそれには衝撃を受けました。特に久石さんが求めるミニマルのあり方について。

いわく政治性とか思想みたいなものから出発するのではなく、純粋に音の運動として作りたいみたいな感じだったと思います。

バッハの作曲に近いかと問われれば、まぁ近いかな。みたいな感じだったでしょうか。

久石さんといえば非常に作風が広いというか、さらに大変に多くの人に聞かれているスーパーマンみたいな方ですが、ことミニマルに関してなのかはわかりませんけど、音を音として解体していきたいみたいな、そこまでお考えとは初めて知りました。

番組「現代の音楽」で以前に語ったところによると学生の頃にテリー・ライリーの「レインボー〜」に出会ってその衝撃で寝込んだ。みたいな述懐もあった久石さんですから昔からのテーマであるのかもしれませんが、ご本人の口から聞けて、聞いてみるものだなと思いました。

私個人はもうあからさまにパンクロックに本籍があるみたいな人間ですのでむしろ政治的なもの大歓迎ではあるんですが、いったんそれらを取り払って再度、音を音として並べてみましょうというのは興味のひかれるところです。純粋なコンポジションっていう感じですかね。

対する西村さんとしては粒子の総体としてのカオス。その運動とか振る舞いを音にしたいとかそんな感じだったと思います。西村さんの諸作というのは、ラジオ番組も通して折々に聞けているかなと思いますけど、そうした聞き手たる私からもそれは伝わってきます。

トランペット・ソロでオーロラの様子を描いた曲なんかはもしかしたらそうした興味から生まれたのかな、なんて思った次第です。

着地した直後。カッコいいポーズのヨロイモグラゴキブリさんのイラストです。

このイラストもアニメ作品「ガッチャマン」を意識しました。

ポーズとしては「大鷲のケン」のイラストをネットで見て参考にしました。

キャラクターとしては「ミミズクの竜」を意識しています。

それと今月の「ゴキブリ描写」シリーズですけど全体的には九里一平さんの世界を念頭に扱っています。

日本にアメコミ調の画風を持ち込んだおひとりとされているそうなんですが、私にはそれと併せて昔の雑誌の「少年倶楽部」誌なんかの武者絵であるとか無国籍アクション物とかの世界を引き継いでいるように思えます。

九里さんは1940年生まれだということなのでもう少し後の文化に触れたのかもしれませんが。

───────────────

以下はすべてラジオ日記です。

NHK・FM「世界の快適音楽セレクション」において小野リサさんとナラ・レオンさんの歌声を聞きました。とても良かったです。

それと番組最後のコーナーでホレス・アンディさんというレゲエ歌手の方の楽曲を聴きました。殿様キングスみたいな塩辛ボイスでとても良いなと思いました。

あとは清水靖晃さんですね。楽曲「空白を満たしなさい」。これはちょっと飛び抜けて良かったような気がします。ドラマの劇伴だということだそうです。小説家・平野啓一郎さんの原作であるとか。ジャズ音楽愛好者でもある方です。敵側の作品となるわけですが、音楽が良かったので内容が気になります。私はテレビを持っておりませんので見れませんが。

───────────────

NHKラジオ第1で日曜日に放送されている「ディスカバー・カーペンターズ」の先週放送の会を聞き逃しサービスで聞きました。

矢口清治さんを迎えての「聞きくらべ」企画でした。

カレン・カーペンターさん生前最後の録音曲「NOW」を聞きました。

この曲は竹内まりやさんも歌っている。時期的には竹内さんの方が早い。そうした事実関係を初めて知りました。

カレンさんが歌った「NOW」については亡くなってからの発売であって、当時も私は一度耳にしたことがあります。その時には特に心を動かされることはなかったんですが、今回数十年ぶりに聞きました。多くのことを思いますね。

まずは仮歌であったにもかかわらずここで聴ける歌声はキチンと歌えているということ。

つい最近にラジオ番組「ジャズ・トゥナイト」で「アート・ペッパー」さんについての特集を聞きました。

ジャズ側の人間である番組進行の大友良英さんによると「さほど苦労せずともその時々の流行も含めて演奏できてしまう才能の持ち主」であったと思う。みたいな解説でした。チェット・ベイカーさんとの共演も聞けましたが、まぁこの両人ともに麻薬がらみで人生を縮めちゃってるというか音楽活動にまで支障をきたしているというあたり似てますけど、メチャメチャな人生でも演奏は良い。なぜか音楽だけは体調が良くなくても何とかなってしまう。そういう人がいるんですね。天才っていうことなんでしょうけど。

音楽をやっている時だけは普段の自分以上の存在になれるっていうことだったのかもしれません。もしかしたらカレンさんもそういう人だったのでしょうか。

前にも少し書きましたが、カレンさんの訃報というのは当時、中学生だった私にとっては「あの完璧な音世界の住人が亡くなった」というものであって現実の生身の人物の死としては考えられませんでした。それが訃報の1週間くらい後でしたかね。病気だったと。拒食症だったと。それでやっとじわじわと「病気をしたり悩んだり苦しんだりする普通の人間だったんだ」と理解できてきた。という感じだったと思います。

カーペンターズみたいな完璧な音楽というのは音楽の世界でもかなり珍しい存在であるってことがいろいろと聞いてわかってきた頃だったこともあって、ヒドい話ではありますけどカレンさんの死っていうよりも生身の人間だったっていう方がショックだった。そんなあの当時の自分だった気がします。

ちょっと大げさじゃないかって思われるかもしれません。

しかし子供の頃の私ってシンセサイザー音楽の作曲家ジャン・ミシェル・ジャール氏の自宅スタジオの写真でシンセの上にうっすらとホコリが積もっているのを見て「外国にもホコリって存在するんだ!」とショックを受けたくらいでして、外国の人であるとか文化に幻想を持っていたんですね。

私にとってのカレンさんの死っていうのは年を取ってからの方が悲しみっていうのは増しています。32歳没っていうのは本当に気の毒です。

なぜ外見の見栄えの良さに縛られて苦しんだのか。もう取り返しがつかないとはいえ残念。

ピーター・ポール&マリーのマリーさんなんてトシをとってからは若い頃の倍くらいに増えてましたけど、ネットで見られる動画なんかを見ると子供たちに囲まれて楽しそうに歌っているものもあって。

カレンさんも生きていればこうした場面があったのになぁって思います。

昔のアニメ作品「ガッチャマン」のカッコいい場面から構図をお借りしてきました。一目瞭然だと思います。

ヨロイモグラゴキブリさんの方には陰影をつけて、よりバカバカしくしてみました。

───────────────

重い荷物(大根1本)を運ぶ活動をしました。朝のうちでしたけど今日もわりと暖かかったです。

少し早めに出かけて、最近の懸案である「お墓まいりからスーパーマケットまでのスムースな道選び」の活動もしました。

しかし結論から申しますと失敗しました。

またもや東寄りの既知の道をたどることになってしまいました。

次こそは理想的に近道になる道を行きたいと思います。

───────────────

富士山の撮影もしました。

「ちょっと雲が出てきてしまった。残念」と思いながらの撮影でしたが、帰宅して画像を見直してみると、雲の塩梅が案外よくて、「映画の始まりとかによさそう」なんてことを感じました。いかがでしょう。

しかし11月も後半とはいえ、こんなに盛大に富士山が積雪するとは。

富士山の雪事情って年によって違うんだなっていうのが私の実感ですが、ともあれキレイに冠雪しているとうれしいですね。

最近よく撮影している地点からの写真もございます。

この地点から奥の方に向けて北に移動してみました。

私の感想としては、わざわざ奥の方まで行かなくても良いかな、って思いました。奥の高い位置にチラっと見える道路は県道24号線です。

さらに北上すると今宮(いまみや)の浅間神社の前の道にたどり着きました。ココに抜けるんですね。

この浅間神社はですね。当然、富士山に関係しているのですが、富士市内の浅間神社。これを「下方五社(しもかたごしゃ)」って申しまして、ざっくり言って富士市内の浅間神社の中でも大きな神社。そういうのが5ヶ点在してるんですけど、この今宮の神社はとりわけ高度的には高い位置にあります。

(他の神社で昔はもっと高い位置にあったのだが噴火の影響で今の低い位置に移動したみたいな来歴を持つ神社さんは別にして、ココでは簡単に記述します。ドラえもん石像があるんですけどね)

今宮浅間神社に戻しますが、神社の裏のあたりで火山の溶岩がピタッと止まったらしいんですよね。それで「おっかニャア溶岩が停止したズラ! こりゃあ神社を建立すッしかないズラ!!」みたいな運びになったんだとか。

富士山の斜面の角度がこの辺りでちょっとユルむのです。それで溶岩がそれ以上行かなかったのかと思いますけど、マそれはともかく市内の他の神社に比べてもモロに富士山の活動、胎動に即しているのかな、みたいなね。そんな神社です。

つい最近に当ブログにおいて「丸火(まるび)公園」の名前が溶岩ドロドロに由来していて、公園内に冷えて固まった溶岩が存在している(ハズ)」みたいな記述をしましたが、おそらくその時と同じ噴火なのかなと思います。距離的にはそこそこ離れているなとは思うんですが近所ではあります。

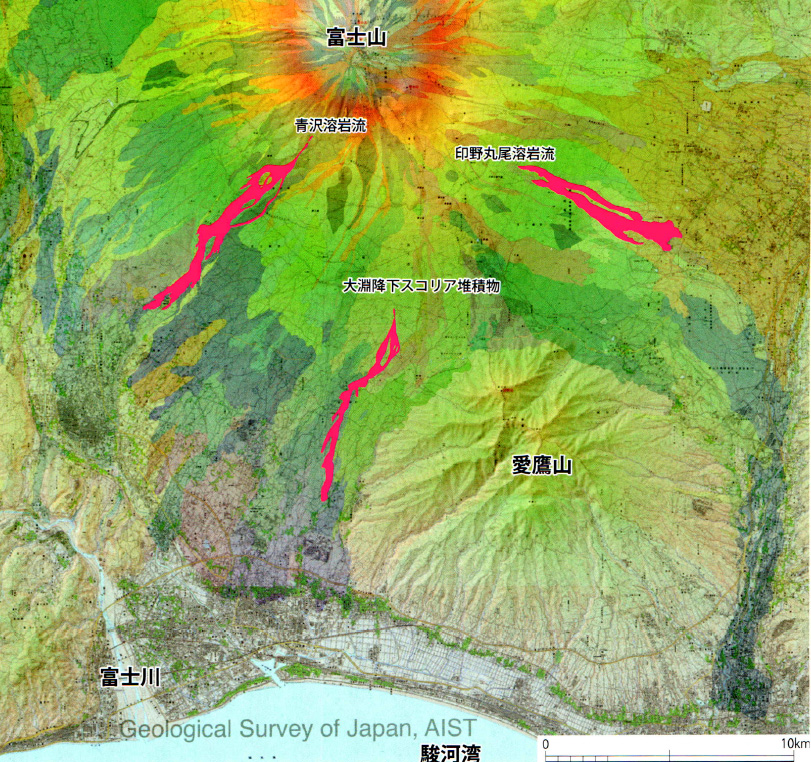

上の画像は市内の博物館が行った企画展で「大淵(おおぶち)スコリア」を扱った際の書籍からの画像です。この本はかなり良い本だと思うんですよね。買っておいて良かったです。

この画像から富士山の側方からの噴火のあり方が学べると思います。南斜面限定ですが。

注目していただきたいのは画像中央あたり「大淵降下スコリア堆積物」という部分です。これが富士市内であって、私が申しておる「丸火公園」とか「今宮浅間神社」とかのあたりです。その範囲としてはけっこう長大だなっていう感想です。

時期としては、5世紀ごろだということです。

地図をこうしてみますと、同時に愛鷹山(あしたかやま)がかなり開析(侵食とか風化して崩れていくことを言うんだそうです)の進んだ古い山なんだなということも理解できると思います。

富士山と愛鷹山の中間地点というか接合地点の一番高いところがだいたい確か標高850メートルくらいなんですよ。

そこから照らし合わせていくとまぁざっくり1000メートルくらいから吹き出したんでしょうか。

丸火公園の高さとしては北端がおそらく650メートルとかそんな感じだと思うんですよね。私の素朴な感覚のお話で申し訳ないですけど。ていうことはマ要するに500メートルから600メートルくらいは簡単に降下していくんだなって読み取れるのかなって思うんですけどね。

もうこの地図を富士市民が眺めますと「ゴルフ場とか全滅じゃないの」「富士市営墓地とか大丈夫?」って思っちゃいますけど大昔の話ですからね。

まぁ大ざっぱに見て今現在にヒトが住んでるあたりは大丈夫エリアだなってことも感じます。と同時に「やっぱり活火山だなぁ……」って現実を再確認せざるをえない。ナンマンダブですよ。

この先の未来のことも気になるゾという方はぜひネット上「富士山ハザードマップ」をご覧ください。