おそらく9割9分の方にとってチンプン・カンプンな、どうでも良い話が続きます。

────────────────────

最初に、今回の録音環境についてご説明いたします。

とても小さな機械で録音しました。手で握ると隠れるくらいの大きさです。

音はなかなか良いです。

ICレコーダーとか呼ばれる機械です。しかしこれは正確にはSDレコーダーと言うのかもしれません。

無圧縮のWAVで録音出来るので重宝する機械です。

以前から持っていたのですが、今回、通販でコネクター(数百円)を購入いたしまして、私が使用する楽器システムと接続する事が出来ました。

今後、このレコーダーが大活躍すると思います。

────────────────────

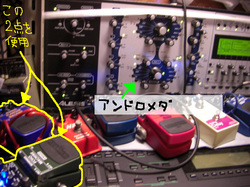

先日、上京した際に、E氏との会話の中で、ディレイの話が出ました。

ディレイというのは楽器の音を加工する便利な機械です。

『ジャン』という音を、このディレイという機械に通すと、「ジャン・ジャン・ジャン・ジャン…」という感じに反復します。ディレイという言葉の意味を訳すと遅延機ですかね…。中国語だと延时器と書くようです。何となくイメージが湧いて来たという方もいらっしゃるかもしれません。

そもそもディレイというのは、楽器に付随する装置としてはとても基本的な機械です。それだけに昔から存在しています。そして技術の進歩とともに、中身の仕組みも変化しています。つまり「昔のディレイ」と「最近のディレイ」は動く仕組みとしては別物です。「反復する」という機能的な点では、一緒なんですが、音の感じが変わってくるのですね。

────────────────────

昔のディレイは「テープ・エコー」と言って、中にエンドレステープがグルグル回っていました。早速、音を聞いてみましょう。

120322_delay_vte1600.mp3←ダウンロードして聴こうか、という方はこちらを右クリック的にご保存どうぞ。

(本日掲載の写真は、いずれもクリックいたしますとちょっと大きくなります。)

いかがでしょうか。先日の私の変曲でも大フューチャーしたんですが、モコモコしています。本日改めて使用してみて、やはり私はこの音が大好きだと再認識したんですが、必要ない音まで鳴っているという事で、敬遠される事も多いでしょう。大多数の方はクリアな音質の方を好まれますね。一般的に言って。

録音している最中に、機械に付いている調節ノブをグルングルンと廻して音を変化させています。私は『全国・反復効果物取り扱い責任者選手権・中部地区予選・壮年の部』1回戦負けくらいの実力なのですが、やはりこういった操作をしている時は高揚します。楽しいです。

音としての傾向を申しますと、やはりこのテープ・コンプと言うか圧縮された飽和感と言うか、得難い物があります。何か反復音に勢いがありますね。実は、私の使い方が特に歪ませ気味であるという部分も大きいのですが。

────────────────────

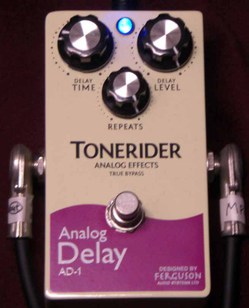

さてさて引き続きのディレイの歴史なんですが、テープエコーの次には「アナログ・ディレイ」というのが使われるようになりました。テープエコーは中で録音テープが回っている都合上、かなり大きくて持ち運びに不便だったのですね。私が使っているVOCUのVTE-1600は特別に小さいんですが、これは設計・製造がごく最近である事と、比較的機能がシンプルであるからです。

テープエコーの問題点は、他には、テープの劣化があります。使っているうちに伸びてしまうので、いつかは交換しなければいけません。

それと、中身が機械的に複雑な為、使い続けると故障も予想されます。

それらを解決したのが電子の力です。かなり小さくなりました。今、普通に楽器屋さんで売っているディレイ・マシーンと同じ大きさで作る事が出来ます。

音質としては、テープ・エコーに比べるとクリアになりました。がしかし現在の物に比べるとレンジが狭く、甘いとか太い音質とか言われます。

120322_delay_tr_ad-1.mp3←ダウンロードして聴こうか、という方はこちらを右クリック的にご保存どうぞ。

テープエコーと比べると、案外アッサリした音かなという気もします。

今回の録音ではバックに太鼓の音も鳴らしちゃっていますが、音の小さくなっていく様子はなかなか奇麗で自然です。まぁ普通に使いやすいディレイという感じですね。

────────────────────

そして現在です。「デジタル・ディレイ」です。アナログディレイよりも音のレンジが広くて、ディレイタイムも長いです。ディレイタイムとは、音を遅らせる長さの事です。数秒程度のフレーズを丸ごと反復できます。ディレイが元々は「エコー」的な使い方だった事を考えるとかなりの進化です。

話の流れとして次にお聞かせするファイルは「典型的デジタルディレイの音例」である順番なのですが、実はそちらには参りません。ここでE氏との会話に戻ります。

先日の変曲の時に使ったディレイの挙動についての質問をお受けしたのです。

具体的には「BehringerのEM600なんだけど、テープエコーの”タイム・ノブ”を廻した時のピッチ変化の具合はどれくらい実機に迫っているのかな?」みたいな感じです。

EM600は小さなディレイ・マシーンですが、割と多機能で、ちょっと使ったくらいではその全貌を把握するのも大変です。それと言うのもEM600は、上でご説明申し上げたディレイの歴史を体現するマシーンなのです。つまり1台で「テープ・エコー的な反復効果」「アナログ・ディレイっぽい反復効果」「普通に今のデジタルな反復効果」の3タイプを選んで使い分け出来るのです。デジタル技術ならではの「シミュレート」というヤツですね。

E氏のご質問が「テープエコーの感じに似ているか?」という事でしたので、今回は、EM600をテープモードにして鳴らしてみました。

120322_delay_em600.mp3←ダウンロードして聴こうか、という方はこちらを右クリック的にご保存どうぞ。

ちょっと欲が出て、曲っぽくしようとしたら失敗してしまった感じです。ディレイの性質としては冒頭の1分ほどを聞けば充分です。

途中から出てくるブルージーな女性ボーカルのサンプルには、BehringerのRV600を使いました。スプリング・リバーブ・モードです。スネアにはBOSSのRV-2です。途中からゲート・リバーブのモードに切り替えています。

失敗ついでのアウトテイクもあります。こちらはスネアにかけたBOSS RV-2の音が大きめです。

120322_delay_outtake.mp3←ダウンロードして聴こうか、という方はこちらを右クリック的にご保存どうぞ。

────────────────────

いやー。ちょっと実験して機材に親しもうか、という軽い気持ちだったのですが、記事としてまとめようとしたら大変な作業でした。もうヘトヘトです。